Henri Fantin-Latour

Grenoble, 1836 - Buré, 1904

Fils du peintre Théodore Fantin-Latour, Henri Fantin-Latour travaille d’abord sous la direction de son père avant de suivre les cours de Lecoq de Boisbaudran et de Courbet. Il entre à l’École des Beaux-Arts le 6 octobre 1854 et fait ses débuts au Salon en 1861. Dès ses premières œuvres, il révèle son talent de dessinateur et de coloriste, son sens du charme et de l’idéal.

Il se lie d’amitié avec Manet en 1857, après l’avoir rencontré au Louvre, et en 1862, Manet le représente dans sa Musique aux Tuileries. Il fait également la connaissance de Whistler lors du séjour de ce dernier à Paris. En 1859, avec Manet, Whistler et d’autres artistes, Fantin-Latour est refusé au Salon. À la suite de ce refus, il rejoint le groupe qui expose avec Bonvin et se retrouve au Café Guerbois, groupe d’amis dont il fera le portrait dans son Atelier des Batignoles. Bien qu’accepté au Salon de 1861, il participe au premier Salon des Refusés en 1863 et expose également au Salon de la Société des Beaux-Arts de Bruxelles en 1900. Fantin-Latour n’obtient une reconnaissance officielle qu’en 1870, avec son Atelier des Batignolles. En 1878, il reçoit une médaille de deuxième classe pour deux portraits et en 1897, il est décoré de la Légion d’Honneur.

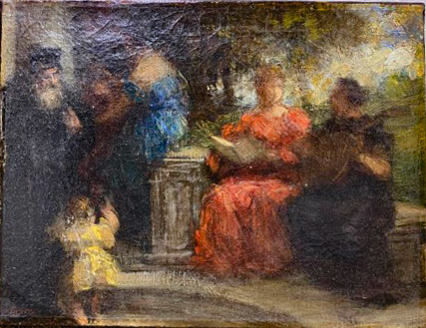

Fantin-Latour est l’un des peintres les plus sensibles de la seconde moitié du XIXe siècle. Sa technique est extrêmement douce et utilise une lumière diffuse. Ses portraits sont des merveilles de grâce, tandis que ses vues d’atelier donnent une superbe impression d’intimité. Il s’est également essayé à une grande variété de genres et a traité les portraits, les peintures de genre, les fleurs et les peintures allégoriques avec une égale maîtrise. Il est également un excellent pastelliste et un lithographe de grand talent. Contemporain et ami des impressionnistes, il fut plutôt le successeur de Delacroix, bien qu’il ait montré sa sympathie pour la cause des impressionnistes en peignant des portraits de Baudelaire, Rimbaud, Delacroix, Manet, Monet, Renoir, Zola et Whistler.

Fantin-Latour lui-même est difficile à situer. Sa situation à la fin du XIXe siècle ressemble à celle de Bonnard au XXe siècle. L’un et l’autre aiment à se considérer comme des concurrents à part, de simples peintres, acceptant la condition d’être jugés uniquement sur la qualité de leur travail, quelle que soit leur position historique dans l’évolution des moyens d’expression plastique. Tout en s’inscrivant dans le mouvement romantique, il peint des visions d’êtres éthérés dansant dans un paysage fantastique, préférant exercer son imagination dans l’atelier plutôt que d’observer la nature. L’histoire de l’art le tient en haute estime principalement pour le témoignage iconographique inégalé des nombreux portraits qu’il a peints de ses collègues peintres et poètes. Les amateurs d’art l’apprécient surtout pour ses nombreuses peintures de fleurs, qu’ils achètent très tôt et qui représentent la quasi-totalité de sa production entre 1864 et 1896.

Sources : Documentation musée des Beaux-Arts de Lyon, Tomaselli Collection, Bénézit.