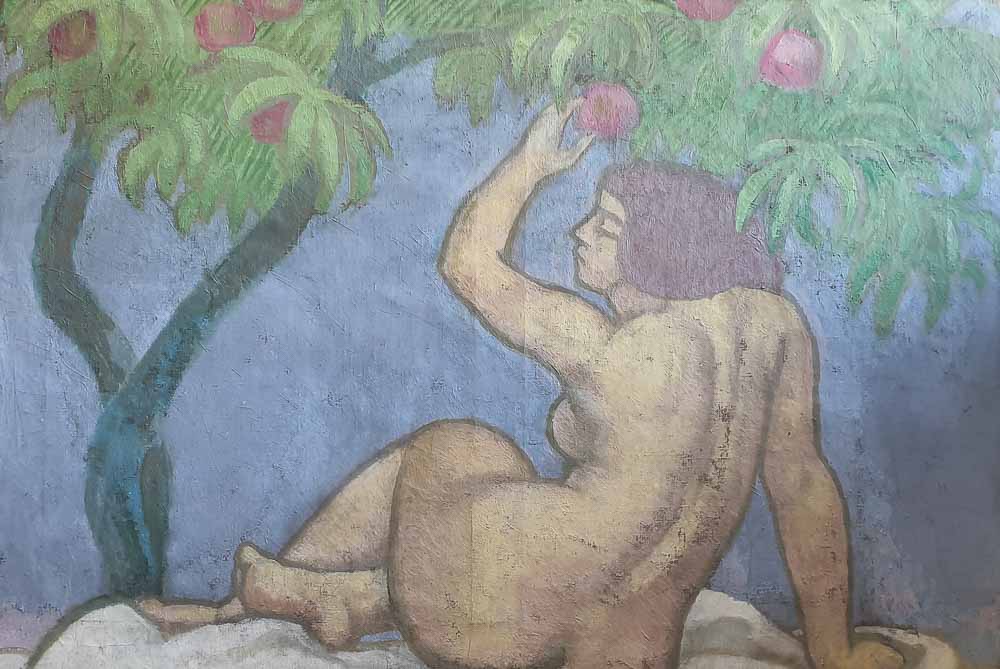

Louis Bouquet

Lyon, 1885 - Lyon, 1952

Il entra à l’École des Beaux-Arts de Lyon en 1902 et remporta le Prix de Paris, en 1907. Il quitta alors sa ville natale pour étudier à l’atelier de Fernand Cormon (1845 – 1924). Il devient l’élève de Maurice Denis (1870 – 1943) et son travail se développa par des thèmes d’intérieurs plutôt que par des sujets pris sur le motif.

Pendant la période Ziniar, il vécut à Paris. Parallèlement à la peinture de chevalet, il s’intéressa à de très nombreuses techniques: émaux, mosaïques, miroirs gravés, fresques sur mortier frais et à la gravure sur bois qu’il maîtrisait particulièrement bien.

La disparition de son épouse Jeanne-Marie dos Santos, en 1919, le plongea dans une douleur inconsolable qui le porta à l’étude de la légende d’Orphée. Il exposa aux Salons d’Automne de Paris et de Lyon, au Salon des Tuileries et au Salon des Indépendants à Paris. Il trouva la mort dans notre cité en 1952, alors qu’il décorait sur la commande du président Herriot, et en collaboration avec l’architecte André Huguet, le plafond du rez-de-chaussée du Palais Municipal du quai de Bondy. Certaines de ses œuvres sont conservées au musée des Beaux-Arts de Lyon, au musée de Gadagne, au musée des Beaux-Arts de Nantes.

Sources : Documentation musée des Beaux-Arts de Lyon, Tomaselli Collection, Bénézit.