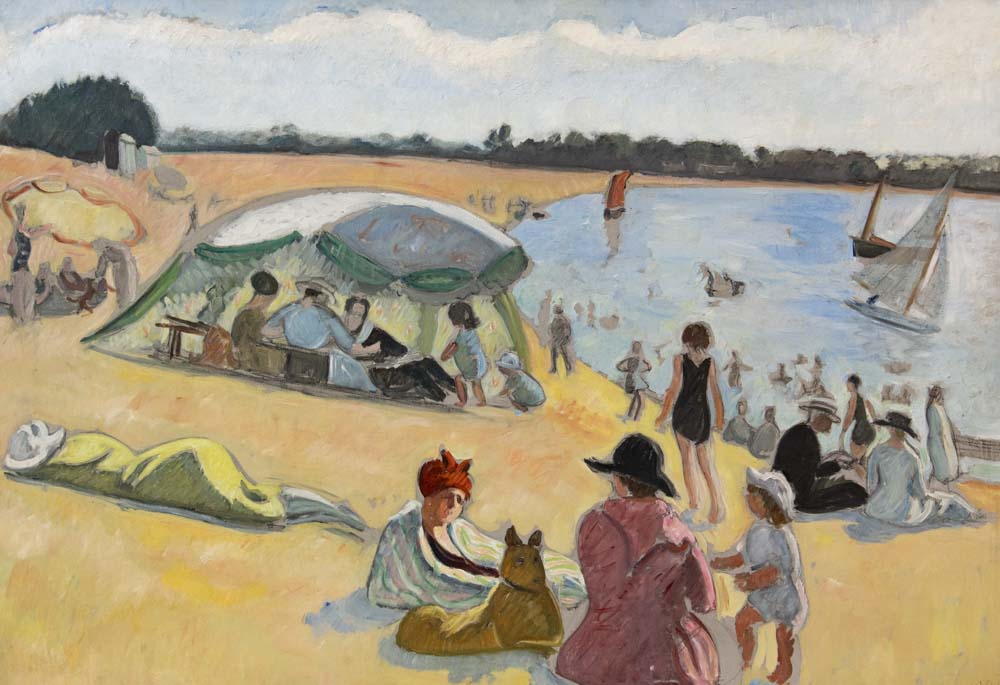

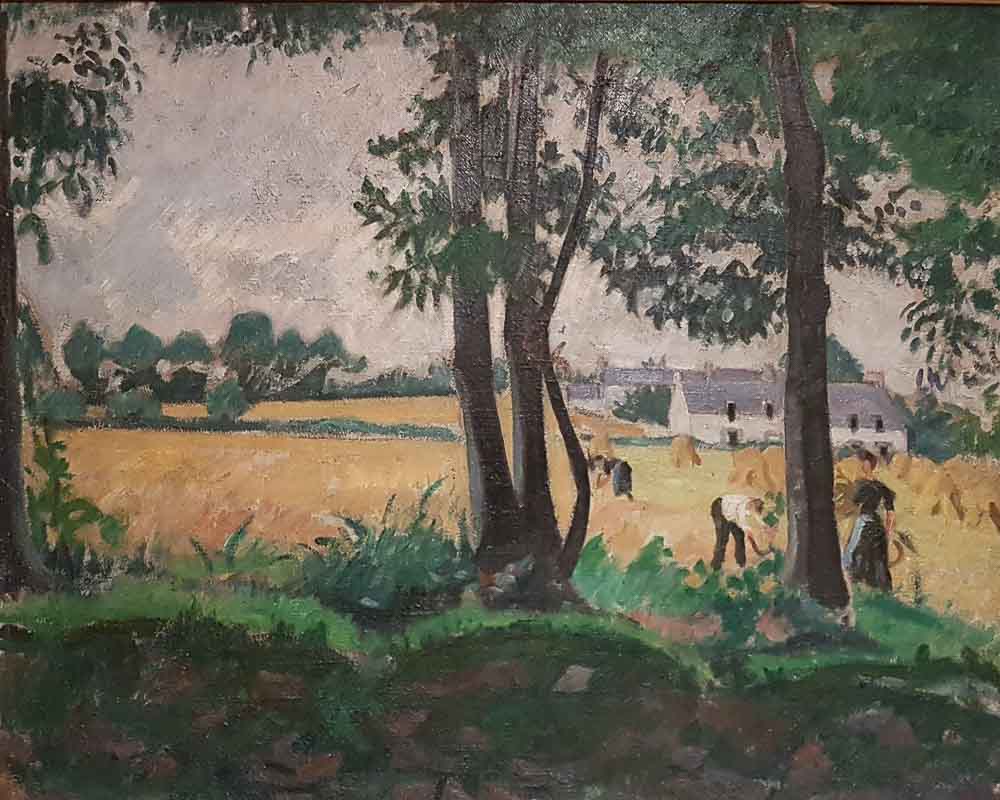

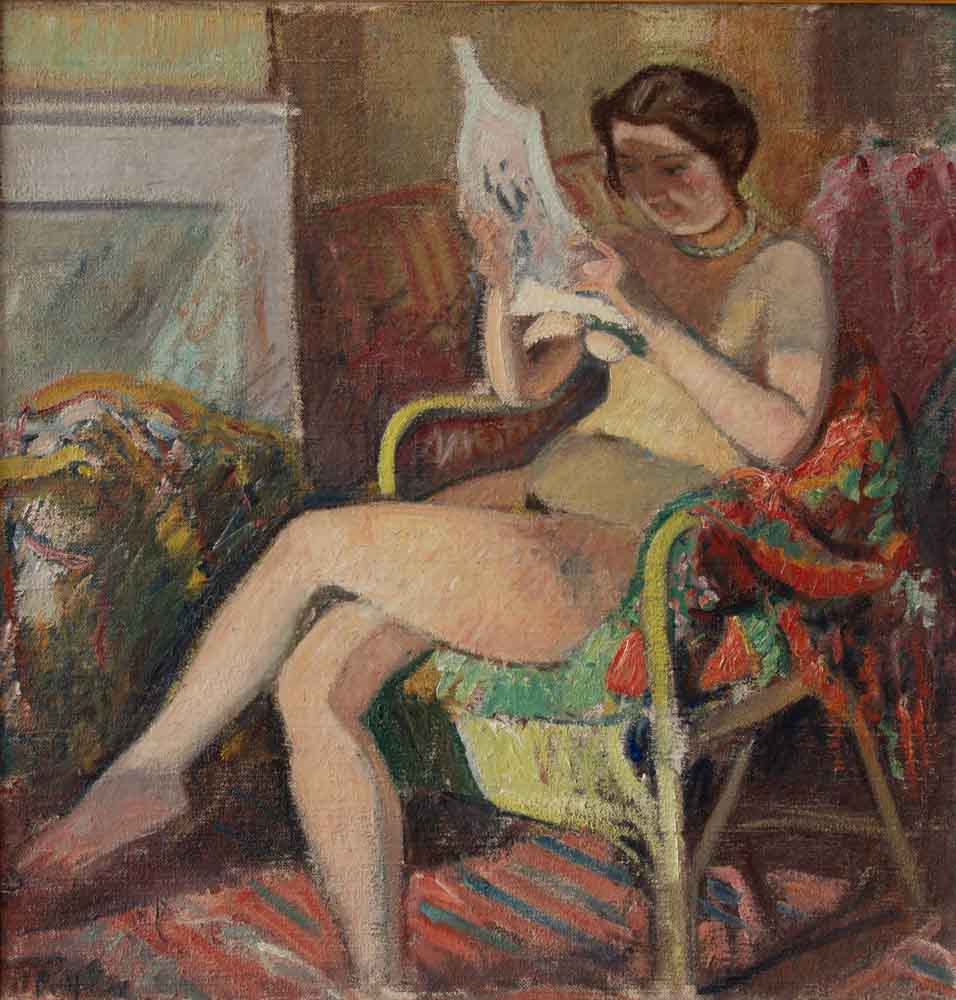

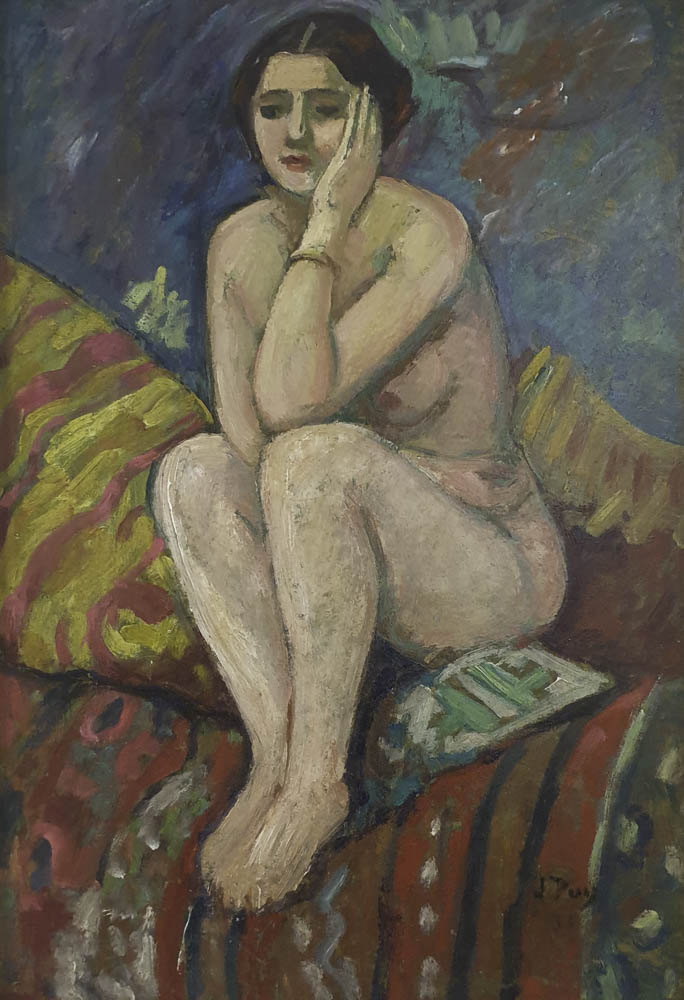

Jean Puy

Roanne, 1876 - id., 1960

Jean Puy est issu d’une famille d’industriels. Il commence ses études de base en dessin d’architecture à l’École des Beaux-Arts de Lyon en 1895. Cependant, l’enseignement du portraitiste Tony Tollet lui donne envie de peindre et, en 1898, il décide de se rendre à Paris pour étudier à l’Académie Julian avec Jean-Paul Laurens et Benjamin Constant. Plus tard, il se tourne vers Eugène Carrière, dans l’atelier duquel il fait la connaissance de Henri Matisse, André Derain, Charles Camoin et Henri Manguin.

En 1915, Puy est mobilisé dans une unité de camouflage où il se retrouve avec Camoin, Villon et Dunoyer de Segonzac. Il passe l’entre-deux-guerres à Paris, mais en 1939-1940, craignant les bombardements, il se réinstalle à Roanne. En 1939, il décore le hall d’honneur du lycée du Parc à Lyon avec une fresque La rencontre d’Ulysse et de Nausicaa.

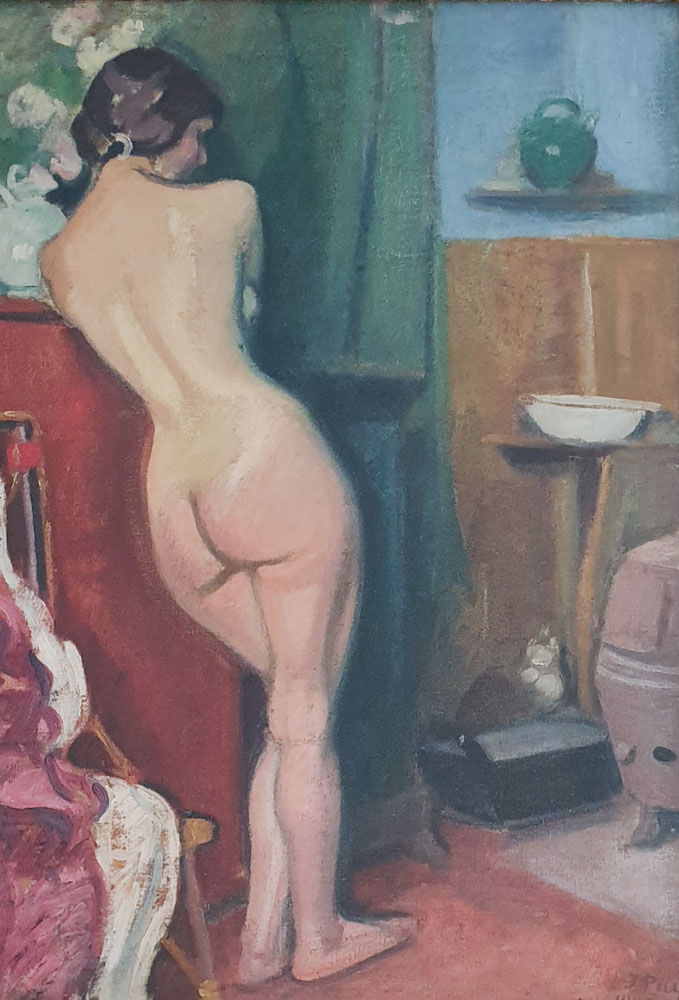

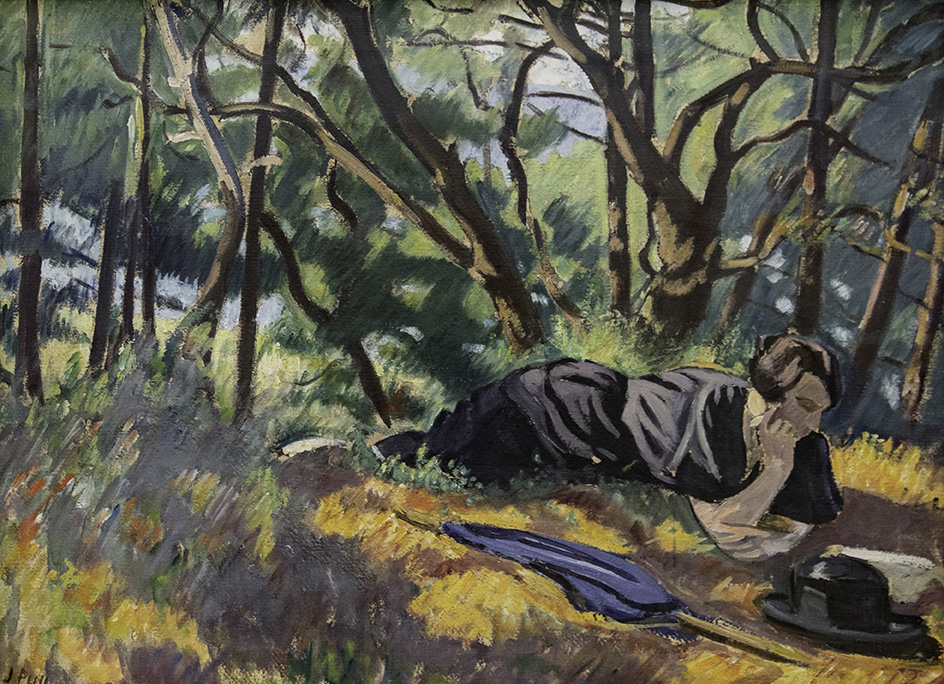

Formé dans le sillage de l’impressionnisme, Puy est un adepte des Nabis et connaît la technique néo-impressionniste de Paul Signac. Durant sa première période parisienne, il partage les mêmes préoccupations que Camoin, Derain, Matisse, Vlaminck qui se rencontrent dans l’atelier de Manguin. Cette rencontre se traduit dans les sujets (Autoportrait en uniforme militaire, 1901, de Camoin, en réponse au Soldat de Puy), tandis qu’avec son Nu dans l’atelier, 1900, Puy commence à développer de nouvelles techniques basées sur la couleur et la forme.

Adepte du mouvement fauve dans lequel il est soutenu par Apollinaire, Puy est représenté par plusieurs toiles au Salon d’Automne de 1905, dans la salle qui, la première, a poussé Louis Vauxcelles à dénoncer les peintures plus modernes comme « fauves », ce qui a conduit à l’invention du terme « fauvisme ».

L’émoi suscité par la salle des fauves au Salon d’automne de 1905 conduit à présenter Puy au marchand d’art Ambroise Vollard, sur la recommandation de Matisse. Vollard achète une grande partie de ses œuvres et lui commande en 1919 une série d’illustrations. C’est également Vollard qui lui commande la décoration d’une centaine de pièces en céramique.

Sources : Documentation musée des Beaux-Arts de Lyon, Tomaselli Collection, Bénézit.